01 dez

Quando a Aids encontrou a (minha) vida

Quando o HIV/Aids entrou na minha vida eu tinha apenas nove anos de idade. Estávamos na metade dos anos noventa e, naquele tempo, as propagandas na televisão vinham acompanhadas ao final com um carimbo: AIDS MATA!

Quando o HIV/Aids entrou na minha vida eu tinha apenas nove anos de idade. Estávamos na metade dos anos noventa e, naquele tempo, as propagandas na televisão vinham acompanhadas ao final com um carimbo: AIDS MATA!

Qualquer emagrecimento repentino de algum artista já gerava burburinhos de que ele ou ela estavam contaminados com o vírus. Na mídia, conhecíamos o caso de Cazuza, Renato Russo e dos três irmãos Betinho, Chico Mário e Henfil (estes conhecidos por mim só na vida adulta). Na verdade, pouco sabíamos sobre a aids e a principal mensagem que vinha das telas da televisão era o do mais puro medo e preconceito.

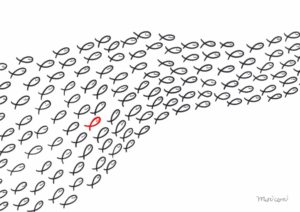

A aids era um bicho de sete cabeças, um monstro distante que só podia assombrar as pessoas que não seguiam um determinado comportamento social, um padrão moral com relação a sua sexualidade e conduta. Por isso, para a maioria das pessoas comuns, a aids era uma doença que só atingia prostitutas, homossexuais e usuários de drogas injetáveis, os famosos “grupos de risco”. Não parecia algo palpável e que podia fazer parte da vida da gente. Na minha família, ninguém foi capaz de suspeitar que o adoecimento de um parente pudesse ser a famigerada síndrome e a descoberta, primeiro acompanhada de choque, veio seguida do fantasma que a sigla parecia carregar sozinha.

Como menina, percebi cedo o que os cochichos nos corredores da casa significavam: aquele problema de saúde que ninguém podia dizer em voz alta era segredo. Aprendi que aquele era um tema proibido, que a palavra “aids” por si só era um tabu e me preparei, ainda que inconscientemente, para a morte. Muitos anos mais tarde, choraria copiosamente ao ler um texto do Betinho, no qual ele dizia que a espera da morte é a própria morte instalada. Naqueles anos, o diagnóstico de HIV/aids significava receber exatamente isto: um atestado de morte iminente.

Nos anos que se seguiram a esse acontecimento, procurei me informar do jeito que podia. Assisti a filmes como “A cura” e “Filadélfia”, li o verbete do almanaque abril e aprendi de cor as formas de transmissão. Mesmo com toda a minha busca, encontrei muito pouco sobre a aids nos livros da escola (ser jovem nos anos noventa significava não ter computador e internet, coisa para ricos naquele tempo).

Apesar das poucas informações que coletei, comecei a questionar os preconceitos familiares que, mesmo velados, ocorriam. Aproximei-me dos ídolos que conhecia como Renato Russo (sabia todas as músicas do ‘A Tempestade’) e Freddie Mercury e continuei convivendo com esse fantasma da melhor forma que pude. No entanto, o tema sempre foi silencioso e silenciado, e eu, agora jovem adolescente, não conhecia mais ninguém ou nenhuma outra família que passasse pelo o que a minha vivia. Aquilo parecia um caso isolado, sentia-me carregando um segredo terrível e hoje penso na imensa solidão que meus parentes que efetivamente viviam com a síndrome devem ter sentido.

Dez anos depois, já na universidade, naquela empolgação juvenil de quem quer participar, saber e conhecer tudo, fui selecionada para ser extensionista de um projeto que reunia advogados e advogadas populares e movimentos sociais. O projeto se chamava “Reconhecer”. E, para minha surpresa, nesse curso se encontravam duas pessoas com HIV/aids que lutavam no Estado da Paraíba por melhores condições de saúde e dignidade e uma advogada que trabalhava com esse movimento, Tatyane Oliveira.

Foi a primeira vez na vida que pude falar abertamente sobre o assunto e que me aproximei mais dessa luta (que sentia como minha). A partir disso, um mundo inteiro se descortinou para mim cheio de alegrias, tristezas e aprendizados com as histórias de vida, relatos, vivências das pessoas que vivem com HIV/aids.

Aquelas pessoas não faziam ideia da revolução que causaram dentro de mim: daquele momento em diante, a aids deixou de significar morte e passou a ser sinônimo de vida e, sobretudo, de luta. Uma luta na qual eu queria me engajar! Esse pequeno contato foi uma verdadeira pedagogia da esperança. Depois disso, a roda da vida gira em movimentos rápidos. Fui convidada por Tatyane para estagiar numa organização não-governamental que assessorava juridicamente pessoas com HIV/Aids: o Centro de Atendimento Psicossocial (CAIS). Naquele primeiro ano, entre a afobação e insegurança de quem não sabia o que era uma petição inicial ou um agravo de instrumento e que morria de medo de se dirigir ao cartório do fórum, vivi um dos momentos mais importantes da minha vida.

O projeto de assessoria jurídica “Direito à vida” não acompanhava apenas processos (papéis frios e distantes onde muitas vidas são decididas como se não fossem vidas), ele também trabalhava com a perspectiva emancipadora da educação jurídica popular. Nesse espaço, conheci muitas pessoas vivendo com HIV/aids: mulheres e homens, crianças e adolescentes, jovens adultos e idosos, heterossexuais e homossexuais, de diferentes religiões, de diferentes classes sociais. Suas histórias de vida revelaram várias faces da violência e de como a exclusão social está fortemente associada à epidemia da aids, mas também muita resistência, luta e esperança.

Após esse primeiro ano, o CAIS fechou suas portas por falta de recursos e o projeto passou a ser construído por outra organização, o Centro de Orientação de Luta e Desenvolvimento pela Vida (Cordel Vida), no qual continua até os dias de hoje (completando nove anos de existência nesta organização).

Trabalhei na assessoria jurídica popular por sete anos, posso dizer que devo tudo o que aprendi como profissional com as pessoas que passaram por ela. Aprendi, na verdade, coisas que o curso de direito nunca seria capaz de me ensinar. O carinho, a sensibilidade, o cuidado, o compromisso com a vida das pessoas. O respeito às suas experiências, a paciência para ouvir. Também aprendi a me indignar e a manter essa indignação firme com o processo demorado, com a negativa do juiz, com as perícias do

INSS. E sofri, muitas vezes, com o sentimento de impotência diante da violência do Estado e da sociedade com essas pessoas.

Alegrias, indignações e dores foram sempre partilhadas com grandes companheiros e companheiras, que renovavam o ânimo e a confiança de seguir em frente. Eu convivo há vinte e um anos com pessoas vivendo com o HIV/aids e este fato da minha trajetória pessoal foi determinante para as escolhas que fiz na vida profissional e acadêmica.

Hoje é o dia 1º de dezembro, dia mundial da luta contra o HIV/Aids. A luta diária de várias pessoas, organizações e movimentos provocou muitas mudanças sociais da minha infância para cá. Avançamos no reconhecimento de direitos, no acesso aos medicamentos, na ampliação de leitos em hospitais, na construção de uma política pública voltada para a prevenção, na qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/aids. A síndrome deixou de ser considerada fatal e passou a ser abordada como um processo crônico, como a diabetes, a hipertensão etc.

No entanto, mesmo com tantas vitórias, ainda precisamos romper com várias barreiras sociais que continuam a provocar dor e sofrimento nas pessoas vivendo com HIV/aids. Precisamos romper o silêncio que ainda transforma esse tema num tabu social e que proporciona o avanço da epidemia. Precisamos, sobretudo, combater o preconceito e a discriminação às pessoas vivendo com HIV/aids, compreendendo-os como uma forma de violência que se articula com outras modalidades de violência na nossa sociedade, como o machismo, a LGBTfobia, o racismo e as desigualdades de classe. Não é à toa que a aids cresce nas populações pobres, nas mulheres cis e nas mulheres trans, nas pessoas negras, na população carcerária, nas pessoas LGBTT, dentre outras. A aids está fortemente articulada a outros processos de exclusão social e essa talvez seja a sua face mais cruel.

O dia 1 º de dezembro é também a data em que homenageamos as inúmeras pessoas que contribuíram e contribuem com essa luta, muitas delas desconhecidas e anônimas. São Marias, Rosas, Anas, Josés, Antônios que se encontram nos rincões do nosso país e que resistem às adversidades num mundo hostil a sua condição, mas que, sobretudo, lutam para construírem um outro mundo. Retomo o texto do Betinho que ainda hoje me faz chorar, no qual ele diz “(…) dei-me conta que a cura da Aids existia antes mesmo de existir, e de que seu nome era vida. Foi de repente, como tudo acontece”. A cura da aids é também a cura do preconceito! Por isso: sigamos!

–

Curta a página do Pandora Livre no Facebook para acompanhar nossas publicações.

Deixe um Comentário

Todos os comentários são de responsabilidade exclusiva dos/as leitores/as. Serão deletadas ofensas pessoais, preconceituosas ou que incitem o ódio e a violência.

Comente usando o Facebook